秋祭りや神社の行事などで、「御花」と「お心付け」という言葉を耳にすることがあります。

どちらも「感謝の気持ちをお金で表す」という点では同じですが、実は渡す相手や扱い方がまったく違うんです。

とはいえ、現場ではこの2つがよく混同されます。

「お心付けとして包んだつもりが御花として扱われた」

「お返しがないのはなぜ?」

そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。

この記事では、自治会や地域行事で実際に役員を経験した立場から、「御花」と「お心付け」の違いと、現場での正しい使い分け方をわかりやすく整理します。

「御花」とは

「御花(おはな)」とは、神社や地域行事など“場”に対して包むお金のことです。

もともとは「お供え」や「奉納」に近い意味を持ち、祭りや式典などで神様へ感謝を表す際に使われてきました。

たとえば秋祭りのときに神社へ奉納するお金や、地域の行事で「御花名簿」に記載されるお金がこれにあたります。

つまり、“人”ではなく“場”に向けて包むお金というのが大きな特徴です。

| 主な対象 | 意味 | よく使われる場面 | 表書きの例 |

|---|---|---|---|

| 神社・祭り・行事全体 | 奉納・お供え | 秋祭り・神事・行事奉納 | 御花/御花代 |

「御祝」ではなく「御花」と書くのは、神様へのお供えを意味しているからです。

地域によっては「お花代」とひらがなで書くこともありますが、どちらでも問題ありません。

大切なのは“気持ちを込めて包む”という姿勢です。

「お心付け」とは

「お心付け」は、人に対して感謝やねぎらいを伝えるお金のことです。

お祭りや地域行事では、神主さんや獅子舞の方、片付けを手伝ってくれた人など、特定の人へ渡すときに使われます。

| 主な対象 | 意味 | よく使われる場面 | 表書きの例 |

|---|---|---|---|

| 人(神主・手伝い・業者など) | 感謝・労い | 荒神払い・祭りの手伝い・神事 | 寸志、御礼、(無地封筒でも可) |

「お心付け」と封筒に書くことはあまりなく、「寸志」や「御礼」とするのが一般的です。

地域によっては、無地の封筒に少額を包むだけというケースも多く、形式よりも“気持ち”を重視する傾向があります

使い分けの基本ルール

では、実際に「御花」と「お心付け」をどう使い分ければいいのかを整理してみましょう。

覚えておきたい基本の考え方はとてもシンプルです。

| 区分 | 渡す相手 | 主な場面 | 表書きの例 | 名簿・お返し |

|---|---|---|---|---|

| 御花 | 神社・祭り・行事全体(“場”) | 秋祭り・奉納・行事協賛 | 御花/御花代 | 名簿に記入されることが多い/お返しがある場合も |

| お心付け | 神主・スタッフ・業者など(“人”) | 荒神払い・手伝い・神事など | 寸志/御礼/表書きなし | 名簿なし/お返し不要が多い |

「御花」は“場に対して”、「お心付け」は“人に対して”渡すものと覚えておくとわかりやすいです。

同じお祭りでも、奉納金として出すなら御花、手伝ってくれた人へのお礼ならお心付け。

目的が「場」か「人」かで判断すると、迷わず選べます。

現場でよくある混同例と注意点

実際の地域行事では、「御花」と「お心付け」が混同されることが少なくありません。

とくに荒神払いなど、獅子舞が回ってくる行事ではその傾向がよく見られます。

たとえば、ある地域では次のようなケースがありました。

| 状況 | よくある書き方・渡し方 | 起きやすい誤解 |

|---|---|---|

| 荒神払いで獅子舞が来たとき | 封筒に「御花」と書いて渡す人と、「お心付け」として渡す人が混在 | 「どちらで扱うのか」自治会側も迷うことがある |

| 封筒の書き方が統一されていない | 「御花」「寸志」「表書きなし」などバラバラ | 受け取る側が名簿記入やお返しの判断に困る |

| 金額も人によってまちまち | 100円玉〜500円など少額の人も中にはいる | 「これでいいのかな?」と迷う人が多い |

実際に荒神払いで封筒を受け取る側を担当していたとき、封筒に「御花」と書いてあれば名簿に記入し、「お返し対象」として扱っていたこともあります。

一方で、封筒に何も書かれていない場合はお心付け扱い。

このように、“書き方ひとつで扱いが変わる”のが現場の難しさです。

現場での判断基準(自治会経験から)

実際のところ、「御花」と「お心付け」の線引きは地域や神社によって異なります。

だからこそ、完璧な正解を求めるよりも、現場で困らない判断基準を持っておくことが大切です。

| 判断の視点 | 目安 | 対応の考え方 |

|---|---|---|

| 渡す相手 | 行事や神様 → 御花/人 → お心付け | 相手が「人」か「場」かで判断 |

| 名簿に記入するか | 記入するなら御花扱い | お返しの有無もここで決まる |

| 封筒の書き方 | 御花:正式に表書きあり/お心付け:寸志・無地でもOK | 形式よりも意図を優先 |

| 地域の慣習 | 例年の流れに合わせる | 独自判断より共有ルールが安全 |

どちらの書き方でも「失礼になる」ことはほとんどありません。

大事なのは「どんな気持ちで渡すのか」と「相手がどう受け取るか」を考えることです。

また、自治会としては、毎年「御花とお心付けの扱い方」を簡単にまとめた回覧を回しておくとトラブルを防げます。

封筒の書き方や名簿の記入ルールを明確にしておくことで、誰が担当してもスムーズに対応できます。

まとめ

「御花」と「お心付け」は、どちらも感謝の気持ちを形にしたものです。

ただし、渡す相手や扱い方が異なるため、意味を理解して使い分けることで印象がぐっと良くなります。

| 用語 | 渡す相手 | 主な意味 |

|---|---|---|

| 御花 | 神様・行事・地域全体(場) | 奉納・お供えの気持ち |

| お心付け | 神主・手伝い・業者など(人) | 感謝・ねぎらいの気持ち |

厳密に分けすぎなくても大丈夫です。

「御花は場に」「お心付けは人に」という基本だけ覚えておけば、現場で迷うことはありません。

大切なのは、形式よりも“気持ちが伝わること”です。

関連記事

自治会・地域行事のお金マナー完全ガイド|御花・謝礼・お心付け・寄付金の正しい使い分け

自治会や地域行事では、「御花」「謝礼」「お心付け」など、似た言葉が多くて迷うことがあります。私も会長をしていた頃、「どの表書きを使えばいいのか」「いくら包めばいいのか」で何度も悩みました。 お金マナーは、かた苦しい決まりではなく、感謝を形にする地域の文化です。この記事では「渡す」「贈る」「見舞う」「受け取る」「管理する」の5つの場面に分けて整理しました。まずは全体をつかんでから、自分のケースに合う参考記事を見てみてください。 お金マナーの全体像|5つの場面で考える 自治会や地域行事でお金を扱うときは、目的 ...

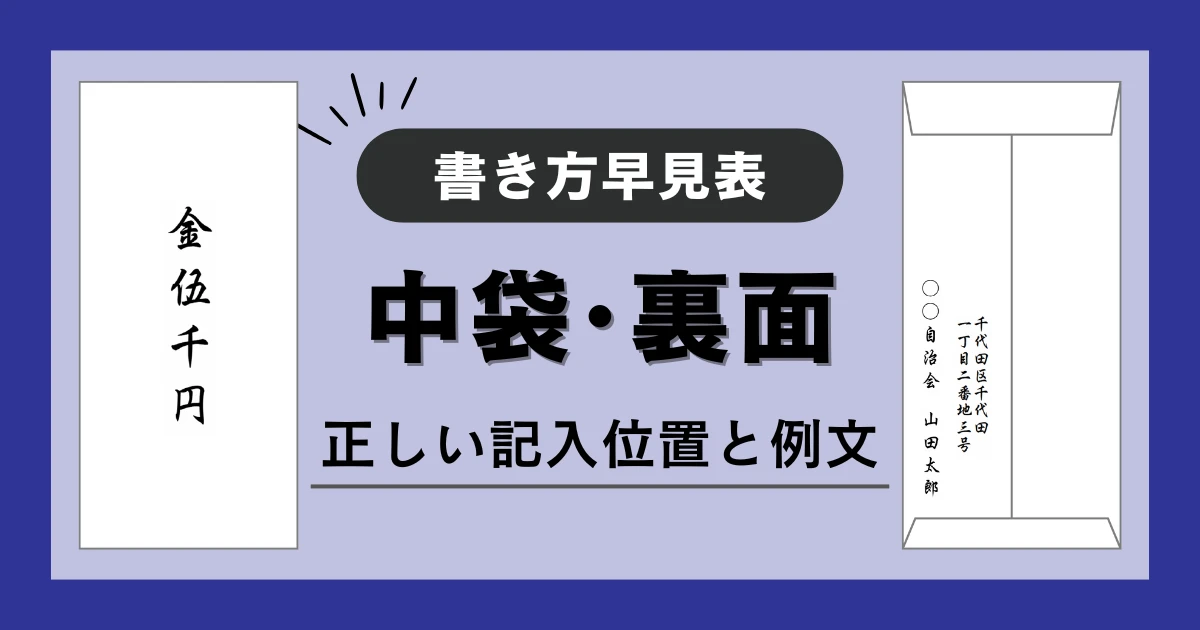

中袋・裏面の書き方早見表|封筒タイプ別の正しい記入位置と例文

御花や謝礼などを包むとき、「中袋に金額を書くの?」「裏面のどこに書けばいいの?」と迷うことがあります。封筒の種類や地域の習慣によって正解が少しずつ異なるため、調べても答えが分かれやすい部分です。 この記事では、そんな中袋・裏面の書き方を“ひと目で理解できる早見表”として整理しました。中袋あり・なしの両タイプについて、金額を書く位置・文字の大きさ・書き方の例を写真とあわせて紹介します。封筒準備のときに「これで合ってるかな?」と迷ったとき、すぐ確認できる実務ガイドとしてお役立てください。 封筒タイプ別の基本構 ...

秋祭りの御花マナー完全ガイド|封筒・金額・書き方まで現場で通用する正しい形とは?

秋祭りの時期になると、「御花ってどうすればいいの?」「金額はいくらが妥当?」「封筒はのし袋?白封筒?」と迷う方も多いと思います。 ネットで調べても地域によって書いていることがバラバラで、どれが正しいのか分からない──そんな声をよく聞きます。 この記事では、自治会役員として実際に秋祭りの御花を受け取り・記録してきた経験をもとに、現場で本当に通用する“ちょうどいいマナー”をまとめました。 秋祭りの「御花」とは? 「御花(おはな)」とは、地域の祭礼や町内会の秋祭りで、行事運営や神輿(みこし)・屋台などの費用に充 ...

「御花」「寸志」「謝礼」どう違う?自治会・町内会で恥をかかないお金マナー完全ガイド

自治会や地域行事では、「御花」「寸志」「謝礼」など、お金を包む場面がたびたびあります。どれを使えばいいのか、言葉の違いに迷った経験はありませんか? 実はこの3つの言葉は、使う相手や目的によって意味がまったく違います。形式よりも「誰に向けての感謝か」で自然に使い分けるのが大切です。 この記事では、自治会や地域行事でよく登場する3つの言葉を整理し、使い分け・場面別の判断・封筒マナー・金額の考え方までわかりやすくまとめます。 「御花」「寸志」「謝礼」はどう違う? まずはそれぞれの言葉が、どんな場面で使われるのか ...

封筒表書き一覧|御花・謝礼・寸志・お心付けの正しい書き方と使い分け早見表

封筒に書く言葉って、意外と迷うものです。「御花」「謝礼」「寸志」「お心付け」──どれも見慣れた言葉ですが、使う場面や相手によって印象が少しずつ変わります。 自治会の行事では、誰かが封筒を用意するたびに「去年は御礼だったけど、今年は謝礼?」「お心付けでもいいのかな?」と迷うことがあります。どの言葉も間違いではありませんが、どういう気持ちで渡すのかを整理すると選びやすくなります。 この記事では、そんな迷いやすい表書きをひと目で比較できる一覧表をまとめました。使う場面や相手の立場に合わせて、どの言葉を選ぶのが自 ...

「御花」と「お心付け」の違いとは?|秋祭り・地域行事での正しい使い分け

秋祭りや神社の行事などで、「御花」と「お心付け」という言葉を耳にすることがあります。 どちらも「感謝の気持ちをお金で表す」という点では同じですが、実は渡す相手や扱い方がまったく違うんです。 とはいえ、現場ではこの2つがよく混同されます。 「お心付けとして包んだつもりが御花として扱われた」「お返しがないのはなぜ?」 そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。 この記事では、自治会や地域行事で実際に役員を経験した立場から、「御花」と「お心付け」の違いと、現場での正しい使い分け方をわかりやすく整理します。 ...